児童発達支援・放課後等デイサービス 加算一覧~2024年(令和6年)報酬改定対応版~

児童発達支援・放課後等デイサービスの運営において、利益を伸ばすために意識したいのが加算です。

本記事では、最新の2024年(令和6年)の報酬改定に対応した最新の加算一覧、および取得方法を解説いたします。

東京都福祉保健局が発行している「児童発達支援・放課後等デイサービス指定申請マニュアル」に沿って紹介いたしますので、手引きやマニュアルに沿って確認いただくとより理解が深まります。

※加算の判断については、各自治体によっても異なる場合がありますので、各自治体の基準も参照して下さい

以下の動画では、3つの加算にスポットを当てて解説しています。

放課後等デイサービス・児童発達支援における加算とは

放課後等デイサービスや児童発達支援事業で得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば302単位~604単位となっており、※1単位を10円として国保連に請求することになります。

加算は、基人員を追加で配置したり、送迎サービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算の詳しい要件については、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(厚生労働省)によって決められています。

※単位の金額については自治体によっても異なります

加算の獲得が重要な理由

放課後等デイサービスや児童発達支援事業所は福祉サービスであり、いくらサービスの質を上げたとしても、定員が満床になっていればそれ以上の売り上げは見込めません。

そのため、加算を効率よく獲得し、売り上げをあげていくことが安定的な経営を行うためには重要になってきます。

また、加算については、満たしていれば自動で付与されるものではありません。加算に関わる支援については会議録や、支援内容等の記録を必ずつけ、申請を忘れずに行いましょう。

放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧

放課後等デイサービス、および児童発達支援の加算一覧、取得のための条件、単位数をご紹介します。2024年報酬改定に対応していますが、必ず所属自治体の要件も確認されることをお勧めします。

家族支援加算(令和6年新設)

- 事前に保護者の同意をえる

- 個別支援計画に記載があること

- 月4回が限度

家族支援加算は、あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に基づき相談援助を行うことで獲得できる加算となっています。相談の記録が必要となります。また月4回が限度となっている点に注意しましょう。

家庭連携加算で得られる単位数

(Ⅰ)

イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上) (1回につき300単位を加算 )

ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満) (1回につき200単位を加算 )

ハ 事業所等で対面 (1回につき100単位を加算 )

ニ オンライン (1回につき80単位を加算 )

(Ⅱ)

イ 事業所等で対面 (1回につき80単位を加算 )

ロ オンライン (1回につき60単位を加算 )

子育てサポート加算(令和6年新設)

- 事前に保護者の同意をえる

- 個別支援計画に記載があること

- 月4回が限度

- 家族支援加算と同日の申請はできない

子育てサポート加算は、あらかじめ保護者への同意を得て、事業所内にて利用者や家族等に対する相談援助を行うことで得ることができる加算です。

子育てサポート加算 で得られる単位数

(1回につき80単位を加算 )

関係機関連携加算(令和6年変更)

- 事前に保護者の同意をえる

- (Ⅰ)は月一回、(Ⅱ)は一度が限度

関係機関連携加算は、学校やこども園、保育園等、関係機関との連絡、調整、援助のための会議を開催、又は連絡調整や相談援助を行った場合に取得できる加算です。

あらかじめ保護者の同意を得る必要があり、(Ⅰ)~(Ⅲ)については月一回、(Ⅳ)については一回が限度となっています。援助者会議については、内容や開催時間等の記録をとっておきましょう。

関係機関連携加算で得られる単位数

イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度) (1回につき250単位を加算 )

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) (1回につき200単位を加算 )

ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度) (1回につき150単位を加算 )

ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度) (1回につき200単位を加算 )

保育・教育等移行支援加算(令和6年変更)

- 退所後30日以内に訪問

- 他の社会福祉施設に入所した場合は不可

- 入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度

保育・教育等移行支援加算は、保護者および児童の状況や希望を把握し、障害児通所施設を退所し、保育施設等に通うようになった場合に、退所後30日以内に居宅を訪問した場合に、入所中、退所後2回を限度として得られる加算です。ただし、児童が他の社会福祉施設等に入所している場合は加算は行われません。

保育・教育等移行支援加算で得られる単位数

500単位/回

個別サポ―ト加算(Ⅰ)(令和6年変更)

- 通所給付決定申請の際の5領域11項目の調査結果で決定

- 児童発達支援と放課後等デイサービスでは条件が異なる

- 令和6年の報酬改定でほとんどの児童が対象外になりました

個別サポート加算(Ⅰ)は、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行った日に加算を行うことが出来ます。

個別サポート加算(Ⅰ)

【児発】

120単位/日

…重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合

(重心型事業所を除く。)

【放デイ】

①90単位/日

…ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合

②120単位/日

…ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修

了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(いずれも重心型事業所を除く。)

(Ⅱ)は、要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携し支援を行った場合に算定出来ます。

個別サポート加算(Ⅱ)

150単位/日

…要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携し支援を行った場合

加算の対象となるかどうかは、通所給付決定申請の際の5領域11項目の調査結果を踏まえて決定される点、児童発達支援と放課後等デイサービスでは条件が異なるに注意しましょう。

| サービス種別 | 対象要件 |

| 児童発達支援 | 3歳未満 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介 助又は一部介助である項目が2以上 3歳以上の場合 以下の①及び②に該当すること ① 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が1以上 ② 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、 ほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上 |

| 放課後等デイ サービス | 以下の①又は②に該当すること ① 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの ② 指標判定の表の項目の点数の合計が13 点以上であるもの |

※重症心身障害児が非重心の事業所を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定することになる場合は、個別サポート加算(Ⅰ)も算定可能となるため、区・支所において加算の決定をするものとします。しかし、重症心身障害児が重心型児童発達支援事業所又は重心型放課後等デイサービス事業所を利用した場合は、個別サポート加算(Ⅰ)の算定対象にはなりません。

個別サポート加算(Ⅰ)で得られる単位数

【児発】

120単位/日

【放デイ】

①90単位/日

②120単位/日

個別サポート加算(Ⅱ)で得られる単位数

150単位/日

送迎加算イ・ロ・ハ(令和6年変更)

- あらかじめ保護者の同意をえれば利便性がある特定の場所の利用が可能

- 同一事業所内である場合は所定単位数の70%の加算

- 添乗員や、児発管は送迎不可などのローカルルールに注意

- 安全計画の作成も義務化されました

送迎加算は、利用児童に対して、学校や園、居宅から施設について送迎をおこなった場合に、片道ごとに算定できる加算です。事前に保護者の同意を得た場合は、利便性がある特定の場所を送迎場所とすることも可能です。

また、事業所内で同一施設内での送迎となる場合は、所定単位の70%の加算となります。また、看護職員を伴い、所定の医療行為を必要とする利用者の送迎をおこなった場合は、40単位が所定の単位に加算されます。

重症心身障害児にたいして行う場合は、直接支援従事者の配置、医療的ケアに配慮した看護師等の職員の配置が必要です。

安全計画の作成や添乗員の配置など、安全対策にもご留意ください。

送迎加算イで得られる単位数

37単位/片道(同一事業所内)

54単位/片道

94単位又は134単位/片道(要件を満たした場合)

送迎加算ロ、ハで得られる単位数

ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 (片道につき40単位を加算 )

ハ 医療的ケア児(16点以上)の場合

医療連携体制加算(Ⅶのみ令和6年変更)

医療連携体制加算は、医療機関との連携を行い、利用者に対して看護を行う、または職員に対して痰吸引の指導等をおこなった場合に算定できる加算です。

医療連携体制加算は、人数や時間によってⅠ~Ⅶまで加算があります。なお、医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬を算定している場合は、重複して算定することが出来ない点に注意しましょう。

- 医療ケア区分、重症心身障害児の基本報酬と重複不可

| 加算種別 | 単位数 | 内容 |

|---|---|---|

| 医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 1時間未満の看護を行った場合(1回の訪問で8人を限度) |

| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 1時間以上、2時間未満の看護を行った場合(1回の訪問で8人を限度) |

| 医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 2時間以上の看護を行った場合 |

| 医療連携体制加算(Ⅳ) | 利用者の人数が 1人-800単位/日 2人ー500単位/日 3人以上8人以下ー400単位/日 | スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合 |

| 医療連携体制加算(Ⅴ) | 利用者の人数が 1人-1600単位/日 2人ー960単位/日 3人以上8人以下ー800単位/日 | スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合 |

| 医療連携体制加算(Ⅵ) | 500単位/日 | 看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導を行う |

| 医療連携体制加算(Ⅶ) | 250単位/日 | 喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、 喀痰吸引等を行った場合 |

医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶで得られる単位数

32単位~1600/日

欠席時対応加算

- 利用予定日の欠席について前々日から当日までに連絡がある

- 連絡、調整、相談援助等の記録を残す

- 放課後等デイサービスにおいては、30分以内の帰宅でも加算あり

- ひと月に4回が限度

欠席時対応加算は、児童が利用予定日に急病等により欠席した場合に、家族への連絡、調整、相談援助等を行った場合に算定できる加算です。ひと月に4回を限度とし、前々日から当日までに欠席の連絡をもらっている必要がある点、連絡や調整等の内容についての記録が必要な点に注意しましょう。

ポピュラーな加算ですが、記録方法や要件は運営指導で厳しくチェックされる傾向にあります。

また、欠席時対応加算(Ⅱ)は令和6年に廃止されました。

欠席時対応加算で得られる単位数

94単位/回

利用者負担上限額管理加算

- 受給者証に証言管理事業所の記載

- 管理結果表を関係業者に送付

- 請求明細書に実績記録票および上限額管理票を添付

利用者負担上限額管理加算は、利用者が複数の福祉サービスを利用している場合に、保護者の依頼をうけ、利用者負担の上限額管理事務を行った場合に、ひと月に1回を限度として算定できる加算です。

加算を算定するためには、利用者本人に上限管理事務依頼届をだしてもらい、受給者証への上限管理事業所の記載、管理結果表を関係業者に送付、請求明細書に実績記録票と上限額管理票を添付する必要があります。

利用者負担上限額管理加算で得られる単位数

150単位/回(月一回が限度)

児童指導員等加配加算(令和6年変更)

- 事前に届け出が必要

- 常勤換算で1人として配置

- 通常の従業員に欠員が出ている場合は加算できない

児童指導員等加配加算は、平成30年度の報酬改定によって「指導員加配加算」から名称変更された加算で、通常の人員に加えて、理学療法士など、より専門的な知識・資格等を持った人員を配置することで算定が可能な加算となっています。

令和6年には、「雇用形態」と「実務経験」の2つの観点から、単価数が分けられました。

多くの事業所で収益が下がることとなった大きな要因がこの加算です。

なお、加算の算定のためには事前に届け出の必要があり、常勤換算で一人以上を配置する必要があります。また、通常の人員配置に欠員がでている場合は、加算することが出来ませんのでご注意下さい。

| 人員 | 単位(定員10名以下) |

|---|---|

| 常勤専従 (常勤職員を加配) | 経験5年以上…187単位/日 経験5年未満…152単位/日 |

| 常勤換算 (非常勤職員を加配) | 経験5年以上…123単位/日 経験5年未満…107単位/日 |

| その他従業者 | 90単位/日 |

※共通要件:指定基準に定められた人員に加え、児童指導員、保育士又はその他従業者を配置している場合

※経験5年以上:児童福祉事業等に5年以上従事した者を配置している場合

「経験」は児童福祉事業(幼稚園、特別支援教育を含む)に従事した経験年数

児童指導員等加配加算で得られる単位数

90単位~187単位/日

専門的支援体制・実施加算(令和6年変更)

- 事前に届け出が必要

- 実施加算は財務上、大きな意味を持つ

専門的支援加算は、令和3年の報酬改定に伴い、児童指導員等加配加算Ⅱの廃止に代わり新たに創設された加算となります。令和6年には、専門的支援加算が専門的支援体制加算に変更され、特別支援加算の性格も引き継がれた専門的支援実施加算が創設されました。

専門的支援体制加算要件…123 単位 /日

指定基準に定められた人員に加え、支援を行う専門人材( 理学療法士、 作業療法士、言語療法士、 心理担当職員等)を常勤換算で1名以上配置した場合通常求められる人員配置に加え、専門的で個別的な支援を行うために、理学療法士や児童指導員等を配置した場合に算定できる加算です。

専門的支援実施加算要件…150 単位 /日(原則月4 回利用日数等に応じ最大6回)

支援を行う専門人材が支援を計画的に実施した日に算定出来る加算です。

| 人員 | 単位 |

|---|---|

| 理学療法士等※1 | 187単位/日(定員10名以下) 125単位/日(11人以上~20人以下) 75単位/日(21人以上) |

| 専門職員(児童発達支援のみ)※2 (保育士) | 187単位/日(定員10名以下) 125単位/日(11人以上~20人以下) 75単位/日(21人以上) |

| 児童指導員(児童発達支援のみ)※3 | 123単位/日(定員10名以下) 82単位/日(11人以上~20人以下) 49単位/日(21人以上) |

※1「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」・「大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者」(※心理学部卒業など)・「国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者」

※2 5年以上の実務経験のある保育士

※3 5年以上の実務経験のある児童指導員

専門的支援体制加算で得られる単位数

123単位

専門的支援実施加算で得られる単位数

150単位/日

看護職員加配加算(重症心身型のみ)

看護職員加配加算は、児童発達支援、放課後等デイサービスともに重症心身型のみが対象となっています。看護職員加配加算は、通常求められる人員配置に加えて、看護職員を配置した場合に算定できる加算となっています。

看護職員は、看護師又は准看護師、保健師、助産師の資格をもっている必要があります。また看護職員加配加算については、ⅠとⅡで条件がことなっています。

Ⅰについては、看護職員を1名以上配置、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である重症心身障害児のそれぞれのスコアを合算した点数が40点以上、Ⅱについては2名以上の職員の配置に加えて、スコアが72点以上の利用者に対して支援が行われることが条件となっています。

また共通する事項として、医療的ケアを行っていることが周知されている、事前の届け出が必要な点に注意しましょう。

- 重症心身型のみ

- 事前に届け出が必要

- スコア表を合算した点数で40点以上が必要

| 人員 | 単位 |

|---|---|

| 看護職員加配加算(Ⅰ) | 5人ー400単位 6人ー333単位 7人ー286単位 8人ー250単位 9人ー222単位 10人ー200単位 11人以上ー133単位 |

| 看護職員加配加算(Ⅱ) | 5人ー800単位 6人ー666単位 7人ー572単位 8人ー500単位 9人ー444単位 10人ー400単位 11人以上ー266単位 |

看護職員加配加算で得られる単位数

133単位~800単位/日

福祉専門職員配置等加算

- 直接支援を行うものであること

- 事前に届け出が必要

福祉専門職員配置等加算は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の資格をもった従業者を常勤として一定割合以上配置した場合や勤続年数によってに得られる加算で、条件によってⅠ~Ⅲまでの加算があります。

従業員については、直接支援を行うものであること、事前の届出が条件となっている点に注意しましょう。

| 加算名 | 単位数 | 条件 |

|---|---|---|

| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 直接支援を行う常勤の従業員のうち、資格者※1を35%以上配置する |

| 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 直接支援を行う常勤の従業員のうち、資格者※1を25%以上配置する |

| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 児童指導員若しくは保育士のうち常勤の従業者が75%以上、又は常勤で配置されている従業員のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること(Ⅰ、Ⅱと重複して算定不可) |

福祉専門職員配置等加算Ⅰ~Ⅲで得られる単位数

6単位~15単位/日

※1社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師

延長支援加算(令和6年変更)

- 営業時間が8時間以上

- 事前に届け出が必要

- 個別支援計画への記載が必要

- 職員を1名以上配置

- 令和6年の報酬改定により、算定し易くなりました

延長支援加算

児発…支援計画時間を5時間を超えた場合

放デイ…平日3時間超、休日5時間超の場合

事前に届け出、および個別支援計画に延長が必要な場合の旨を記載、延長時間には直接支援を行う職員を1名以上配置する必要があります。また、時間数によっても加算できる単位が異なっています。

30分以上1時間未満は、 利用児の都合により計画より支援が短縮された場合のみ算定出来ます。

延長支援加算で得られる単位数

30分以上1時間未満・・61単位/日

1時間以上2時間未満・・92単位/日

2時間以上・・123単位/日

(重症心身障害)

30分以上1時間未満・・128単位/日

1時間以上2時間未満・・192単位/日

2時間以上・・256単位/日

強度行動障害児支援加算(令和6年変更)

- 市区町村により強度行動障害児と認められた児童の利用

- 強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)の修了者による支援

- 保護者への説明、同意を得る

- 加算の算定を開始した日から起算して90日以内は500単位加算

強度行動障害児支援加算は、市区町村が強度行動障害児に該当すると認定した利用者に対して、強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)の修了者を配置し、支援計画を作成し当該計画に基づき、支援し た場合に算定できる加算です。

加算の算定については、事前に保護者への説明、同意が必要となります。

強度行動障害児支援加算で得られる単位数

200単位/回

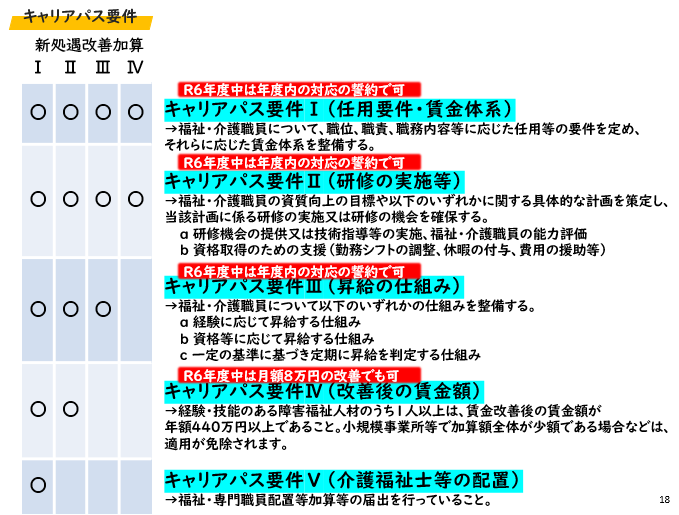

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ(令和6年変更)

- 一月の単位数に一定の割合を乗じた加算

- 加算分の賃金改善が必要

- キャリアパス要件、職場環境要件、賃金改善計画書を作成

- 児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者が対象

福祉・介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた助成金の賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から障害福祉サービス等報酬に移行し、助成金の対象であった従業員の賃金改善のために創設された加算です。

処遇改善加算は、一ヵ月の単位数に対して、所定の割合をかけた金額を請求できますが、その分については職員の賃金改善にあてる必要があります。

障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。

福祉・介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知:厚生労働省

事業所の報酬ではなく職員の給料アップにつながる加算ですが、人員不足等に悩まされている事業所はぜひ取得しておきたい加算です。

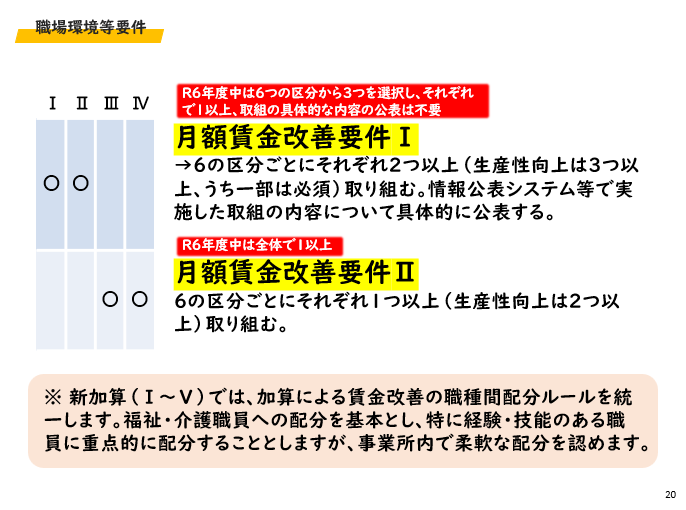

処遇改善加算の取得のためには、「キャリアパス要件」および「職場環境等要件」を満たし、賃金改善計画書を作成する必要があります。

また、全ての職員に対して算定できるわけではありませんが、令和6年の報酬改定で要件が緩和され、児発管等も対象になりました。

職場環境等要件

| 項目 | 条件 |

|---|---|

| 処遇改善加算(Ⅰ) | 新加算(Ⅱ)に加え、経験技能のある介護職員を事業所内 で一定割合以上配置していること |

| 処遇改善加算(Ⅱ) | 新加算(Ⅲ)に加え、 ・改善後の賃金年額440万円以上が1人以上 ・職場環境の更なる改善、見える化 |

| 処遇改善加算(Ⅲ) | 新加算(Ⅳ)に加え、 ・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備 |

| 処遇改善加算(Ⅳ) | 処遇改善加算(Ⅳ) ・新加算(Ⅳ)の1/2(7.2%)以上を月額賃金で配分 ・職場環境の改善(職場環境等要件) ・賃金体系等の整備及び研修の実施等 |

福祉・介護職員処遇改善加算で得られる単位数

加算(Ⅰ) (児発)13.1%、(放デイ)13.4%

加算(Ⅱ) (児発)12.8%、(放)13.1%

加算(Ⅲ) (児発)11.8.3%、(放)12.1%

加算(Ⅳ) (児発)9.6%、(放)9.8%

集中的支援加算(令和6年新設)

- 状態が悪化した強度行動障害児に対して支援した場合に算定

- 要件は厳しいですが、専門的な人材による指導・助言が得られます

- 月4回を限度

状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所等とともに行い、環境調整を進めることを評価する加算を創設する。

集中的支援加算(Ⅰ) 1000単位/日

※ 強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加える

集中的支援加算で得られる単位数

加算(Ⅰ) 1000単位/日

加算(Ⅱ) 500単位/日

児童発達支援・放課後等デイサービス加算一覧表

| 加算名 | 単位 |

|---|---|

| 家庭連携加算 | 187単位(1時間未満)、280単位(1時間以上) |

| 事業所内相談支援加算 | 100単位(個別) 80単位(グループ |

| 関係機関連携加算 | 200単位(Ⅰ) 200単位(Ⅱ) |

| 保育・教育等移行支援加算 | 500単位 |

| 個別サポ―ト加算(Ⅰ) | 100単位 |

| 個別サポ―ト加算(Ⅱ) | 125単位 |

| 送迎加算Ⅰ~Ⅱ | 37単位/片道(同一事業所内) 54単位/片道 91単位/片道(要件を満たした場合) 重症心身障害児 37単位/片道 |

| 医療連携体制加算 I~VII | 32単位~1600単位 |

| 欠席時対応加算Ⅰ~Ⅱ | 94単位 |

| 利用者負担上限額管理加算 | 150単位 |

| 児童指導員等加配加算 | 36単位~187単位/日 |

| 専門的支援加算 | 49単位~187単位/日 |

| 看護職員加配加算 | 133単位~800単位/日 |

| 福祉専門職員配置等加算 | 6単位~15単位/日 |

| 延長支援加算 | 1時間未満・・61単位/日 1時間以上2時間未満・・92単位/日 2時間以上・・123単位/日 (重症心身障害) 1時間未満・・128単位/日 1時間以上2時間未満・・192単位/日 2時間以上・・256単位/日 |

| 特別支援加算 | 54単位/日 |

| 強度行動障害児支援加算 | 155単位/日 |

| 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ | 加算(Ⅰ) (児発)8.1%、(放デイ)8.4% 加算(Ⅱ) (児発)5.9%、(放)6.1% 加算(Ⅲ) (児発)3.3%、(放)3.4% |

| 福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ | 加算(Ⅰ) 1.3% 加算(Ⅱ) 1% |

| 福祉・介護職員ベースアップ加算 | 2% |

まとめ

本日は児童発達支援、よび放課後デイサービスで算定できる加算を最新の2021年度の報酬改定にあわせて解説しました。加算は安定した経営のために必要不可欠ですが、法改定も早く、制度もかなり複雑です。経営をみながら加算を効率よく取得することはなかなか難しいかもしれません。

加算をとって売り上げをあげていきたいけどそこまで手が回らないという方は、ぜひご相談ください。現場経験のある行政書士だからこそできる最適な加算算定をお助けいたします。

加算についてのご相談・お問い合わせはこちら

各加算について個別で解説もしています(報酬改定未対応)

- 家庭連携加算 (月4回まで)

- 事業所内相談支援加算 (月1回まで)

- 関係機関連携加算

- 保育・教育等移行支援加算( 1回のみ)

- 個別サポ―ト加算

- 送迎加算(重症心身障害以外)

- 医療連携体制加算 I~VII

- 欠席時対応加算

- 利用者負担上限額管理加算

- 児童指導員等加配加算

- 児童指導員等加配加算

- 専門的支援加算

- 看護職員加配加算(重心のみ)

- 福祉専門職員配置等加算

- 延長支援加算

- 送迎加算 ※重心児や医ケア児の送迎

- 特別支援加算

- 強度行動障害児支援加算

- 福祉・介護職員処遇改善加算

- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

報酬改定・加算・開業・資金調達まで、ご相談はこちら

トキタ行政書士事務所では、報酬改定への対応や各種加算、その他児童発達支援、放課後等デイサービス、就労支援等のご相談を承っております。運営についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。メールでの相談は無料となっております。